くさび緊結式足場における先行手すりと布材の使い方と注意点

今回は楔足場の布材や手摺に関する注意点を紹介します。

分かりました。

今回の注意点の出典はどこからですか?

今回の注意点の出典はどこからですか?

今回も仮設工業会が出版している

くさび緊結式足場の組み立て及び使用に関する技術基準

からです。

くさび緊結式足場の組み立て及び使用に関する技術基準

からです。

布材の必要性について

足場は基本的に支柱(縦材)と布材(横材)によって構成されています。

横材には2種類あって、それが何かわかりますか??

横材には2種類あって、それが何かわかりますか??

1つは鋼製布板だと思いますがもう一つは何ですか?

もう一つは先行手摺です。

最近は、手すり先行工法のために「先行手すり部材」が広く使われていますが、

この手すりを設置すると、同じ位置に緊結部付布材が取り付けられない場合があります。

そのため、「先行手すり」と「緊結部付布材」のどちらが構造的に優れているか試験を行った結果、

どちらも同等の性能があると確認されました。

足場の安全性を保つためには「先行手すり」か「緊結部付布材」のどちらかを使えばよい、ということになります。

最近は、手すり先行工法のために「先行手すり部材」が広く使われていますが、

この手すりを設置すると、同じ位置に緊結部付布材が取り付けられない場合があります。

そのため、「先行手すり」と「緊結部付布材」のどちらが構造的に優れているか試験を行った結果、

どちらも同等の性能があると確認されました。

足場の安全性を保つためには「先行手すり」か「緊結部付布材」のどちらかを使えばよい、ということになります。

具体的にどういう意味ですか?

つまり横材としては一般的に鋼製布板と先行手すりはセットとして使われるけれど

場合によっては最上部に先行手摺だけで緊結部付布材を入れなくても大丈夫という事です。例えば、

足場最上部において、ある場合にはと緊結部付布材を付けなくても、

先行手すりのみだけでも水平方向の強度は出ているという事です。

もちろん、先行手摺を付けるためには鋼製布板が必要ですけどね!

場合によっては最上部に先行手摺だけで緊結部付布材を入れなくても大丈夫という事です。例えば、

足場最上部において、ある場合にはと緊結部付布材を付けなくても、

先行手すりのみだけでも水平方向の強度は出ているという事です。

もちろん、先行手摺を付けるためには鋼製布板が必要ですけどね!

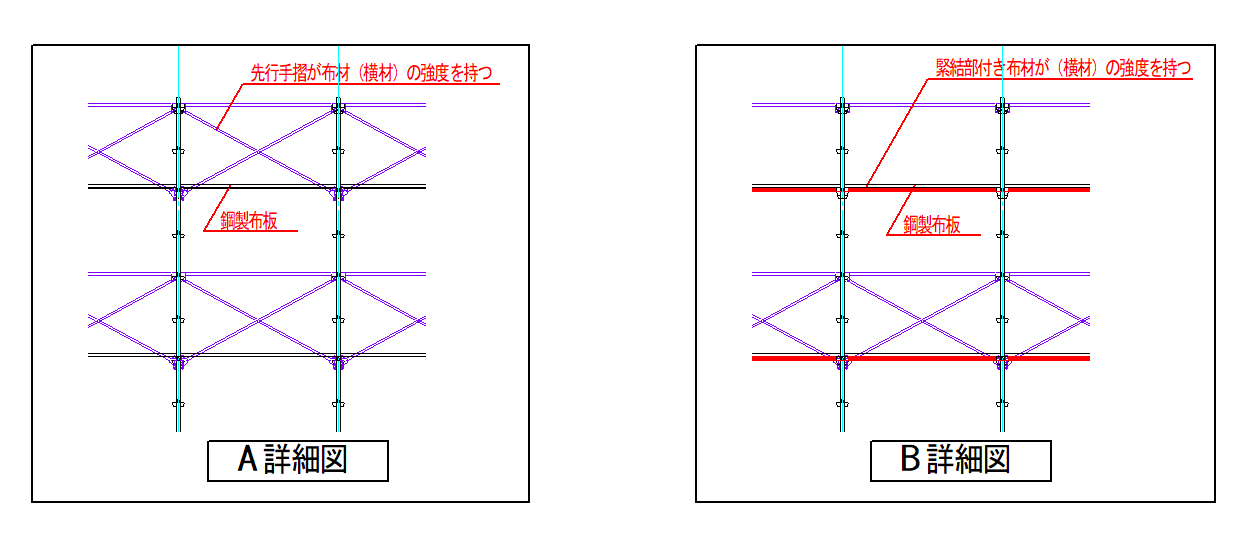

このA詳細図は先行手摺が付いていて緊結部付き布材は付いていません

B詳細図は緊結部付き布材が付いていて先行手摺は付いていません。

このどちらも同じ強度と考えて良いという事です。

B詳細図は緊結部付き布材が付いていて先行手摺は付いていません。

このどちらも同じ強度と考えて良いという事です。

なるほど

では楔式足場用手すりと緊結部付布材の違いが何かわかりますか?

良くわかりません!

足場を組み立てる時に、同じ楔式の手摺(布材)を使っても用途(目的)が違います!!!

| 比較項目 | 楔式足場用手すり | 緊結部付布材 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 作業者の落下防止(安全対策) | 足場の構造安定(水平方向の剛性確保) |

| 設置位置 | 足場板の上から450mmおよび900mm(2本設置が基本) | 地上から2m以下の位置に設置(最下段) |

| 取付方法 | 支柱の「コマ」にくさびで緊結(片手で持てる軽量) | 同じくコマにくさびで緊結(やや頑丈・重い) |

| 形状・断面 | 軽量で細めのパイプが多い(握りやすい) | 強度を優先し、厚みがある部材も多い |

| 法的規定 | 労働安全衛生法で「高さ2m以上の足場には手すりが必要」 | 第571条で「最下段の布は地上から2m以内に設置」 |

| 呼び名 | 手すり、上さん・中さん(現場用語) | 布(ぬの)、布材、水平材(建築業界用語) |

| 代用関係 | 手すりは布材の代用にならない(構造用途には不十分) | 緊結部付布材は手すりの代用にはならない(安全基準未満) |

足場を組み立てる時、同じ楔式の手摺部材だとしても

それが

楔式足場用手摺 としてなのか 緊結部付き布材 としてなのかを理解しなければなりません。

特に気を付けていなければいけないのは

同じ布材であっても楔式足場用手すりは構造部材で足場用手摺の場合構造部材ではない

という点です!

それが

楔式足場用手摺 としてなのか 緊結部付き布材 としてなのかを理解しなければなりません。

特に気を付けていなければいけないのは

同じ布材であっても楔式足場用手すりは構造部材で足場用手摺の場合構造部材ではない

という点です!

なるほど!!

布材の必要性

足場は「支柱(縦材)」と「布材(横材)」でできています。

先行手すりを使うと布材が付けられないことがありますが、

試験で先行手すりも布材と同じ強さがあると確認されました。

そのため、どちらか一方を付ければOKです。

布材の取り外し

次は布材を取り外す時の注意事項です。

取り外すのに何に注意をしなければいけないんですか?

先ほど触れた 「楔式足場用手すり と 緊結部付布材」 の違いを覚えていますか?

同じ布材であっても楔式足場用手すりは構造部材で足場用手摺の場合構造部材ではなかったという事ですね!

その通り!

布材の取り外しに関しては以下の点に注意してください!!

布材の取り外しに関しては以下の点に注意してください!!

- 先行手すりを使わずに、緊結部付布材を「手すり兼構造材」として設置した場合、この布材は足場の構造に関わるため、たとえ墜落の危険がなくても取り外してはいけません。

- 手すり・中桟専用部材(例:くさび式手すり)」は構造材とはみなされないため、取り外しの対象にはなりませんが、この場合でも別途で布材(緊結部付布材など)を設置する必要があります。

- 先行手すりを「先送り方式」で使うときは先行手すりを移動する前に、必ず布材を設置しておく必要があります

くさび緊結式足場専用手すりについて

くさび緊結式足場用先行手すりについての注意事項を紹介します!

どんな注意事項ですか?

以前は各メーカーの先行手すりは、各メーカーが単品承認制度で安全性を保障していました。

しかし

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(平成21年3月11日 付基発第0311001号)

で先行手すりに関して統一した見解が作成されました。

リンクを下に貼っておきます。

しかし

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(平成21年3月11日 付基発第0311001号)

で先行手すりに関して統一した見解が作成されました。

リンクを下に貼っておきます。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(平成21年3月11日 付基発第0311001号

手すり及び中桟の指示(抜粋)

1,中桟については、通達により、X字型に取り付けられた2本の斜材が「中桟と同じ役割を果たす」とされています。このため、「X型」の先行手すりを設置すると、手すりと中桟の両方がそろった足場になります。

2,認定基準では以下の性能が確認されています:

- 手すりとしての強さ

- 安全帯のフックをかける場所としての強さ

- X型の斜材としての強さ(X種のみ)

安全帯のフックは、必ずこの手すりにかける必要があります。

足場の揺れについて

つぎは足場設置時に揺れ対策について説明しよう

町でとても高い足場を見てびっくりする事があります!!

足場を設置する時にはかなり揺れるので注意が必要です!!

基本的にまず支柱を高くつないで

その後先行手すりなど布材(緊結部付布材)を付けていく。

仮設工業会の指針には揺れ防止の為に以下の処置を取るように勧められています。

基本的にまず支柱を高くつないで

その後先行手すりなど布材(緊結部付布材)を付けていく。

仮設工業会の指針には揺れ防止の為に以下の処置を取るように勧められています。

- 布材を追加で取り付けることで足場の剛性(がっしり感)を高める

- 床材(床付き布枠)を隙間なく敷き詰めることで、床のガタつきを防ぐ

- 足場の組み立てに合わせて、できるだけ早く壁つなぎ(アンカー)を設置する

くさび緊結式足場の組み立て及び使用に関する技術基準P24より

なるほど 足場がガタついた時にはなるべくこの方法で安全を担保する必要がありますね!!

各現場で状況が異なるから足場がガタつかない様に対策をしなければいけませんね!

特に壁つなぎのピッチはとても重要です!!

別の記事で紹介しますが

壁つなぎは計算書を元にピッチを決めなければいけません!!

壁つなぎは適当につけてはいけないんですね!!

分かりました。

分かりました。

まとめ

- 布材の必要性について

楔式足場用手すりと緊結部付布材の違いを理解して足場の構造を理解して布材を付ける。布材の取り出しについて

布材を手すりとして使っている場合は構造に必要なので外してはいけません。

専用の手すり部材だけでは構造材にならないため、別に布材が必要です。

先行手すりを移動する時も、先に布材を付けておく必要があります。くさび緊結式足場専用手すりについて

X字型に取り付けられた2本の斜材が「中桟と同じ役割を果たす」ことが出来ます足場の揺れについて

布材を追加で設置する

床材をすき間なく敷きつめる

早めに壁つなぎを取り付ける